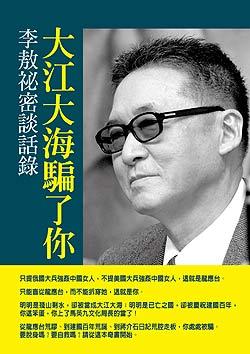

年逾古稀李敖是台湾有名的作家、电视专栏著名主持人,口无遮拦且文笔犀利,蓝绿两党皆不卖账。而天命之年龙应台是台湾著名的湘籍作家(祖籍衡山),曾出任台北的文化局长,其反映父辈、国民党100多万行政人员与军队败逃台湾的《大江大海一九四九》一书,曾热销两岸。

一些老知青网友评,见到李的名字“似乎见到一条冷丝丝,滑溜溜的长虫”;也有网友称,从他评龙《大江大海》关于“紫藤庐”,辽沈战役中国民党长春守军“饥民战”驳龙看,似比龙老辣……

龙应台《大江大海1949》简介 :

所有的颠沛流离,最后都由大江走向大海;

所有的生离死别,都发生在某一个车站、码头。上了船,就是一生。

从1949年开始,带着不同伤痛的一群人,在这个小岛上共同生活了六十年。

六十年来,我们从来没有机会停下脚步,问问对方,你痛在什么地方?

是时候了,在历史的这一页即将永远地翻过之前,我们还来得及为他们做些什么?

龙应台,华人最犀利的一枝笔,继思考家族情感的畅销书《亲爱的安德烈》、《目送》之后,龙应台再度推出15万字新书《大江大海 一九四九》。

酝酿十年、走过三大洋五大洲,耗时三百八十天,行脚香港、长春、南京、沈阳、马祖、台东、屏东…..从父母亲的1949年出发,看民族的流亡迁徙,看上一代的生死离散,倾听战后的幸存者、乡下的老人家。

龙应台说,「我再怎么写,都不能给他们万分之一的温情与正义」。藉由文学的温热,龙应台希望引领读者一同诚实地、认真地重新梳理六十年前的这段历史,看见一整代人「隐忍不言的伤」,重新凝视关于人的尊严以及生命价值,用最谦卑的心,写出跨民族、跨历史、跨省籍的一本书。

选摘

《追火车的小孩 》

都是回乡的人吧?广州东站的候车室里,起码有上千的人,聚在一个大堂里,听见的全是熟悉的湖南话。很多民工,带着鼓鼓的麻袋──都是那种红蓝白三色条子的大口麻袋,大包小包的,全身披挂。出来打工的人,这很可能是两三年才一次的回乡。家里的孩子,可能都认不得自己了。

人们安静地上车,一入厢房,放好行李,爬上自己的铺位,就把灯灭了。灯灭掉的那一刻,整个世界就没入铁轮轰轰隆隆的节奏里。行驶中的夜行火车永远是浪漫的,车厢像个秘密的、无人打扰的摇篮,晃着你的身体;韵律匀匀的机械声,像一顶蚊帐,把你密密实实地罩在摇篮里。

美君从广州站上车,回到衡山,想把孩子带出来的时候,她的孩子也不认得她了。

我在二○○九年走的这五百二十一公里铁路,就是一九四九年九月美君走过的路。李佛生,那两位淳安一同出来的庄稼少年之一,陪着她走。在广州半年,美君看见了更多的离散;她决心回到衡山,把孩子带出来,带在身边。

火车到了衡阳,不走了。到衡山的铁轨断了。火车里的人,又面临抉择:是坐在车里等,还是下车走路?这个时代,是个不寻常的时代──每一个小小的、看起来毫不重要的片刻的决定,都可能是一辈子命运的转折点。

清晨五点,我跨出衡阳火车站,冰凉的空气袭来,像猛烈的薄荷,大雾锁城,一片白茫茫。天色犹沈,站前广场上已经站了很多人,这时纷纷凑上前来,口里低低呼着地名:

攸县!攸县!

祁阳!祁阳!

常宁!常宁!

永州!永州!

「永州?」我看了看那个呼「永州」的人,是个有点年纪的老头。跟着他走,我就会被送到永州,就是零陵,在那里,?弦的命运转了个大弯。为了?弦,我特别走到那个写着「永州」的牌子前,深深看一眼。

应扬来接我。车子驶出了有路灯的衡阳市区,进入乡间公路,车灯照出去,像在云里游泳一样,上下前后远近,只有茫茫雾气,路都看不见。如果突然有个大坑,车子会开进去。

美君很快地做了决断:下车走路。

她带着佛生,下了火车,开始沿着铁轨往北走。从衡阳到衡山,沿着铁轨走,大约是四十公里。美君和佛生一直走、一直走,在路上看见,铁轨整个被翻了过来。美君走得脚起泡,佛生就把臂膀伸出来,让她扶着走。走到第二天,远远看见了衡山车站,她心里一松懈,腿就软了下来,摔在铁轨上。

我没想到,二○○九年的衡山火车站,和美君所描述的一九四九年的衡山火车站,几乎一样。木头窗子一隔一隔的,玻璃上一层很旧的灰,从外面望进去,朦胧朦胧的,有一个老人拿着扫把畚斗在专心地扫地。冬日淡淡的阳光,从窗格子里射入,把那人的影子拉得好长,一直长到检票口。检票口,也就是两条木头扶手。

这时南下北上都没车。候车室里一个人也没有,静悄悄的,墙上一个大壁钟,我想,我几乎可以听见那分针绕圈游走的声音,也看得见那阳光在地面上移动的速度。

我穿过空空的检票口,像旅客一样,走到月台上,这是南下广州的月台,立在铁轨边,看那铁轨往前伸展,伸展到转弯的地方。我有一种冲动,我想下月台,站到那铁轨上,趴下来,耳朵贴着铁轨,听六十年前那列火车从时光隧道里渐渐行驶过来、愈来愈近的声音。

美君离开了铁轨,走泥土小路到了山凹里的龙家院。那儿满山遍野是油桐树,开满了花苞,还没有绽放。水田现在已干,稻子半高,但是荒芜的不少。走在田埂上,迎面而来几个乡亲,美君不认得他们,他们却认得这是槐生的杭州媳妇,咧开嘴来笑着和她打招呼。一个肩上扁担扛着两只水桶的族兄,还把水桶搁下来,问槐生族弟是否平安,也问她战争打到了哪里。

我站在龙家院的田埂上,应扬跟挑水过来的大婶介绍,「这是我妹妹。」他说「妹妹」的时候,第二个「妹」字也用四声,说的很重,听起来就是「妹魅」。不一会儿,就围了一圈龙家院的族人,都姓龙。应扬一个一个介绍给我:

这一位,是你的哥哥…

这一位,你应该叫表姊…

这一位,是你的叔叔…

围了一圈人,各种亲属的称谓,全用上了。

「我记得你妈妈,杭州小姐,烫了头发的,」一个大婶说。

「对,我也记得,她还从城里带了一个收音机来,」一个叔叔说。

「她很好,穿旗袍,来这里住破房子,一点也不嫌。」

我站在那栋门窗都空了的红砖房子前面,看了很久,已经没有人住,野草长在屋顶上,也长在屋前和屋后的野地里。就是这一栋颓败的红砖房,美君来接她的孩子。

可是孩子躲在奶奶的后面,死命抓住奶奶的手,满面惊恐地瞪着眼前这个要带他走的女人。他又哭又闹,又踢又打,怎么也不肯接近她。

第二天,又回到衡山火车站。南下的月台上,火车已经进站了,又是人山人海,原弧形的车顶皮上,爬满了人。有人用一只手紧紧抓着门上的铁杆,身体吊在车外;车窗被人体堵塞。

美君一伸手要接过孩子,孩子就像触电一样大哭。奶奶本来就舍不得,眼看着火车要开了,她趁机说,「那……那孩子还是留下来吧?」

向来果敢的美君,看着孩子哭得发涨的红脸,火车里大难临头的拥挤,这时犹疑了。她把手伸出去,又缩了回来,缩了回来,又伸出去。

哨声响起,火车要动了,千钧之重,都在一瞬间。美君做了一个决定。她转身对佛生说,「那,我们上车吧。」

然后对奶奶说,「妈,我们──很快就回来。」

我问应扬,「后来,你对妈妈有任何记忆吗?」

他眼眶一下就红了,六十岁的人了,一说到衡山火车站,还要哽咽。

「只有一个印象留下来,就是──妈妈在火车里,头发卷卷的。后来,长大一点,看到别人都有妈妈,只有我没有,很难过。开始的时候,奶奶还骗我说,我就是你的妈妈,后来当然骗不住了。」

应扬的眼睛深凹,特别明亮。一九八五年第一次找到他的时候,我从美国特地飞到广州去「认」这个失落的哥哥,在满满的人群中,第一眼看到他,我就知道:「是他,这就是他。」应扬皮肤黝黑,穿着农民的粗布,带着底层人民的谦抑神情,过了一辈子挑扁担、耕土地的生活,但是他脸上有美君的一双深凹、明亮的眼睛,在大水般涌动的人潮中,我一眼就看见他。

应扬抑制着情绪,停了一下,然后继续说,「小时候,每次在外面受了委屈──老师跟同学指着你的鼻子说,你爸是国民党,像拿刀砍你一样,我总是想,如果妈妈在,多好,随时可以回家对妈妈痛哭一场,可是一想到这里,就更难过。每次火车从衡山站里开出来,经过龙家院都速度还很慢,我老远就从屋子里冲出去,拚命往铁轨那边跑,往火车跑过去,我去追火车,一路追一路喊妈妈妈妈妈妈……我看到任何一个短头发烫得卷卷的女人,都以为那是我妈──我妈永远在一辆开动的火车里,我永远追不上……」

|